근골격계 질환 접근의 기초 : ‘경결’의 이해와 침구 함의

*근골격계질환 접근에서 일차적으로 강조되어 온 것은 골의 변성에 의한 신경근 압박과 그에 따른 통증이라는 관점이었다. 예컨대 좌골신경통이라면 주로 추간판탈출이나 척주관협착 또는 척추변형 등에 의한 좌골신경의 압박장애에 초점이 맞춰져 왔다고 할 수 있다. 여기서는 이들 관점에서 벗어나 '근육 및 근막의 경결과 염증으로 인한 통증'이라는 관점에서 정리하고자 한다. 경결과 통증의 문제를 먼저 근육을 중심으로 살펴보고, 이어 근막에 대해 살펴볼 것이다.

‘경결’ 및 통증과 근육

경결(硬結)이란 무엇일까. 단순히 말하자면 인체 조직에 단단하게 굳어 뭉쳐진 것을 말한다. 물론 뭉쳐졌다 다시 풀어지곤 하는 것이 경결이긴 하나, 오래 지속되면 조직섬유(근섬유)를 수축시켜 통증을 유발하게 된다. 그리고 더 나아가 혈액을 악화시켜 경결과 통증을 더욱 심화시킬 수 있다.

좀더 세세히 따져보자면, 먼저 무언가의 이유로 근섬유에 미세한 손상이 가해지고, 그로 인해 근섬유가 수축되고 약간의 통증이 나타나게 되지만, 그런 다음 곧 이완과정을 거쳐 원상태로 회복되는 것이 보통이다. 그런데 손상상태가 해소되지 않아 근 수축이 지속되면 경결(색상경결索状硬結, taut band)로 나타나며 통증을 수반하게 된다. 이것이 트리거포인트론의 압통점(tender point)이며, 이로부터 연관되어 나타나는 통증이 연관통이다.

경결은 조직에 염증을 유발하게 되는데, 이는 경결로 인한 혈행 불량에 따른 것이다. 인간의 활동, 그에 상응한 인체 각 세포의 움직임은 무엇을 에너지로 이루어질까? 바로 ‘ATP’(아데노신3인산)이다. ATP는 근육 세포를 포함한 모든 세포에 공통된 에너지원이다. 자동차로 말하면 가솔린, 전기차라면 전기에 해당한다.

ATP는 세포 내 기관인 미토콘드리아가 만들어낸다. 여기에는 ‘산소’가 필요하고, 그것을 운반하는 것이 ‘혈액(적혈구)’이다. 따라서 미토콘드리아가 산소를 전달받기 위해 모든 세포는 결국 모세혈관에 접하여 적혈구로부터 산소를 받아야 한다.

그런데 경결이 심해지면 혈액공급이 부족해져 염증으로 발전할 가능성이 높아진다. 즉 경결부위는 통상 극도의 산소 결핍상태가 되고, 혈액이 운반하는 영양소나 기타 물질도 고갈되는 반면, 염증마커가 되는 물질(물질P, 브라디키닌 등)이 체류하는가 하면 외관상 결합조직이 두터워지고 단단해 진다. 더불어 pH 저하, 곧 산성화로 나타난다.

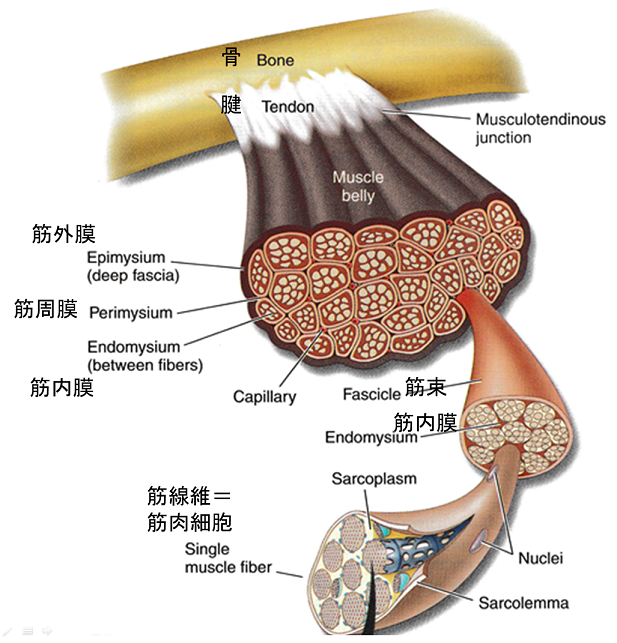

근육은 근방추(>근속>근섬유>근원섬유)의 묶음으로 되어 있는데, 세부적으로는 일부 근섬유 상의 이상이 결합되어 근속 수준에서 경결을 형성하는 것으로 이해되어 왔다. 따라서 근의 문제란 아마도 이 경결을 보이는 근속의 문제(더 세부적으로는 근섬유의 문제이지만)로 접근해야 함을 의미한다.

<근과 근막의 구조>

*Myofascial Pain and Dysfunction: The Trigger Point Manual, Third Edition, p45

(Travell, Simons& Simons)

통상의 근육은 근속 및 근섬유가 나란히 규칙적으로 존재하나, 경결 시에는 근섬유 굵기가 달라지거나 찌그러지고 그에 상응하여 근내막이 두터워진다. 단면을 보자면 근섬유가 굵어져 있고, 에워싸는 근내막이 두터워진다. 반면 경결부 주위 몇몇 섬유는 반대로 가늘게 보인다고 한다(초음파 관찰에서).

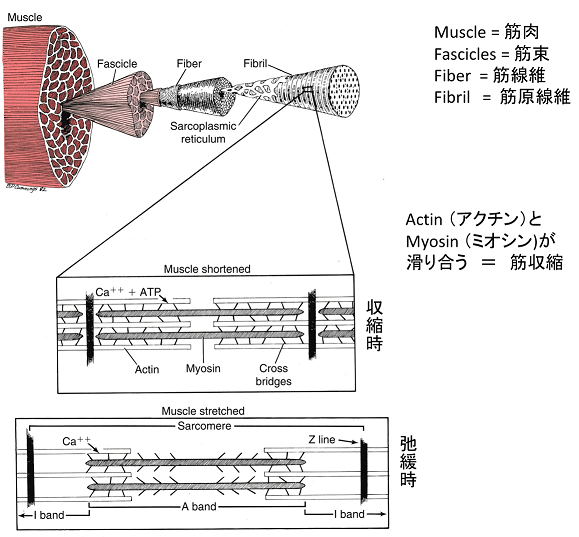

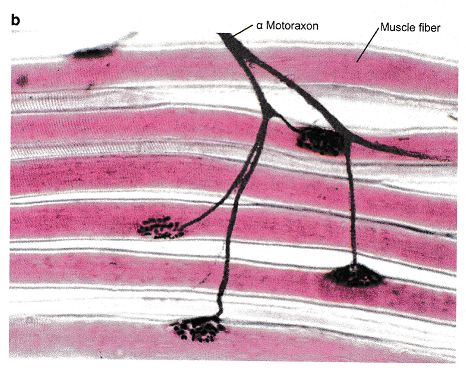

한편 경결부의 생리학적 움직임의 특징은 무엇일까. 경결이 나타나는 시작점으로 운동신경과 근육이 접하는 부위가 주목된다. 운동신경이 신호를 발하여 근육에 전달되면, 신호를 받은 근은 칼슘의 도움을 받아 수축된다. 즉 바로 이 칼슘이 근 수축의 스위치 역할을 한다는 것이다. 반대로 근의 이완 시에는 이 칼슘이 제거(회수)된다. 물론 수축시에도 이완시에도 에너지(ATP)가 필요하다. 이 ATP에너지는 미토코드리아에 산소가 제대로 공급되지 않으면 만들어질 수 없다. 즉 경결에 따른 혈행 불량은 ‘칼슘의 공급/회수 = 근의 수축/이완’에 필요한 에너지를 만들지 못하는 결과를 초래한다는 것이다.

<경결부의 미세구조>

*http://www17.plala.or.jp/art-acu-ma/act_exp2.html

| *근 수축시에는 미오신과 액틴이 결합하게 되는데, 이때 칼슘이 ATP에너지의 도움을 받아 이들 결합에 작용한다. 반면 근 이완시에는 미오신과 액틴의 결합이 풀리게 되는데, 이때는 역시 ATP에너지의 도움을 받아 마그네슘이 칼슘을 끌고 간다. 근 수축-이완 운동에서 칼슘과 마그네슘이 중요한 작용을 함을 알 수 있다. |

그런데 과도한 자극, 장시간 활동, 정신긴장 등으로 근긴장 항진 상태가 지속되면, 바로 근-신경 접합부에 이상이 유발되어, ATP 고갈로 미오신 분자의 머리부가 액틴에 강하게 결합되어 고정된 상태가 되어 버린다. 즉 혈행불량(에너지 부족)에 의한 액틴, 미오신이 고정결합된 채, 즉 근섬유가 수축된 상태로 고정되어 버린다는 것이다. ‘死後硬直’과 유사하다고도 한다. 死後硬直이란, 죽으면 혈액 순환이 제대로 이루어지지 않아 산소, 에너지 ATP 모두 고갈된 상태를 말하는 것이다.

<신경-근의 접합부>

| *운동신경과 근이 접하는 부분에서 주로 경결이 시작된다고 한다. |

이런 관점에서 보자면 침구 접근의 경로로 경결부위의 근속(더 세부적으로 이상이 유발된 근섬유), (운동)신경과 근이 만나는 신경의 종판 등에 유의한 접근을 모색할 필요가 있을 것이다.

경결 및 통증과 근막

이상이 통상의 근육의 경결에 대한 이해라 할 수 있다. 그런 가운데 근육을 에워싸고 있는 섬유성 결합조직(Fascia)인 근막에서 경결에 따른 통증의 원인을 구하는 입론이 제기되어 왔다.

Fascia란 인체의 모든 조직을 단위별로 에워싸고 있는 섬유성 결합조직이라 할 수 있다. 예컨대 근막, 건, 인대, 관절포, 피부, 피하조직, 신경상막 등 인체 모든 조직을 에워싸고 있는 그물망 구조의 연부조직의 막으로 최근 들어 ‘제2의 골격’이라 불리며 신체구조를 지탱하는 조직으로 주목받고 있다. 단백질, 콜라겐, 엘라스틴 등으로 구성된 그물구조의 조직으로 우리 몸의 틀을 지탱하는 한편, 신축성 있게 유연한 운동을 도모하는데도 핵심적인 역할을 한다. 그 가운데 대표적인 것이 근육을 에워싸고 있는 근막(또는 근근막, myofascial)이다.

더불어 이 연부조직에는 혈관도 풍부하게 흐르고 특히 많은 신경이 분포해 있다고 한다. 그런데 상처, 염증, 과다사용, 자세불량 등의 요인으로 이 그물구조의 연부조직에 변형이 일어나면 탄력과 수축성이 떨어지고 통증도 유발된다. 경결에 따른 통증이 지속되면 근막으로 연계된 부위로 통증이 확산되기도 한다. 이를 연관통(refferance pain)이라고도 한다. 동의학적 관점에서는 연관통을 두고 '行氣'에 대응한다고 보기도 한다.

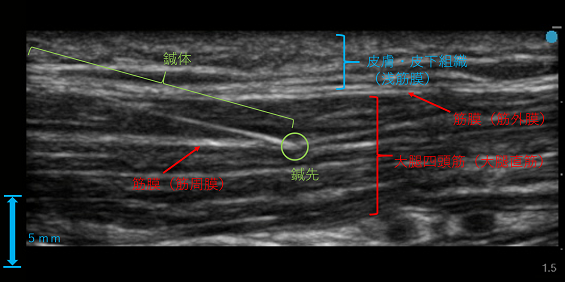

근육에는 감각신경이 거의 없고 근막에 많은 감각신경이 있기 때문에 침의 울림, 즉 '침향'은 근막에 부딪힐 때 발생한다고 본다. 즉 침을 찌를 때 침향이 나오는 것이나 움찔하며 순간적으로 일어나는 부분 근육 경련 반응(LTR : Local Twitch Response)이 나오는 것을 확인할 수 있는데, 이런 반응이 바로 근막에 침이 닿았을 때 일어난다는 것이다. 자침 반응을 초음파로 관찰한데 따르면, 침이 근막을 자극할 때 이러한 침향반응이나 LTR 반응을 관찰할 수 있다고 한다.

감각신경이 풍부한 근막은 네트워크를 이루어 정보 전달기관 역할을 하기 때문이다. 근육조직의 신경분포와 비교해 10배 이상의 감각신경 수용기가 존재한다고 한다. 또 다른 연구는 배부 근막에는 근육의 3배나 많은 침해수용기가 존재하며 통증을 감지한다고 한다. 어떤 경우든 인체조직의 각종 막에서 통증을 느낀다는 사실만 봐도 쉽사리 이해할 수 있을 것이다. 예컨대 폐렴이 되더라도 폐는 아프지 않지만, 늑막염은 아프다. 뇌염은 아프지 않지만, 골수막염은 아프다. 심근염은 아프지 않지만, 심막염은 아프다. 또 간염은 아프지 않지만, 간주위염은 아프다. 이렇듯 모든 막은 아프다. 통칭 근근막성통증후군도 막으로 인해 통증이 일어난다. 막에 침해수용기가 많이 존재하기 때문이다.

따라서 이 입론에 의하자면 근육(경결) 유래의 통증을 제어함에 있어, 근막의 흥분을 어떻게 억제할 것인가하는 관점에서 접근하게 된다. 즉 근막에서의 과민 상태를 어떻게 원래 상태로 되돌릴 것인가에 달렸다고 보는 것이다. 왜냐하면 ‘단단한 것은 근육’이지만 ‘아픈 것은 막’이라는 점은 생리학적으로 분명한 사실이기 때문이다.

<근 및 근막의 초음파 사진 : 대퇴부>

*http://www17.plala.or.jp/art-acu-ma/act_exp2.html

근막을 중시하는 관점에서는 침 자극 역시 이에 맞춰 이루어져야 한다는 스텐스를 취하는 것도 유용하리라 생각된다. 따라서 진단시 문제가 되는 근 및 근막을 확인해야 할 뿐 아니라, 시술시 각층 근육의 두께/깊이도 중요한 침구 기술로 부각되며 근막 자극을 위한 자침기술도 필요하게 된다. 물론 그에 앞서 경결이 일어난 부위의 근골격의 구조를 이해하는 노력이 우선되어야 할 것이다. 목도 어깨도 손목도 허리도 무릎 발목도 등등.. 어느 부위도 단순하지 않다. 하나하나의 근 모두가 존재 이유가 있을 뿐 아니라, 하나의 근은 단독으로 존재하지 않으며 상호 연계되어 기능한다. 근은 물론 근막을 통한 상호연계, 더불어 혈류의 길과 신경의 분포 등 침구에 앞서 알아야 두어야 할 것들이 적지 않다.

물론 여전히 반대의 목소리도 강하고 연구되어야 할 대목도 적지 않은 만큼, 임상현장에서는 단단해진 근육도 또 통증을 유발하는 근막도 함께 고려에 넣어 시술하는 것이 좋을 것이라 사료된다. 어떤 경로를 중시하건 분명한 사실은 경결 해소를 통해 혈행 불량을 해소하는 접근이 기본이라는 점이다.

'침 끝에서 무엇을 느낄 것인가' - 여기서는 근, 근막의 이해를 통한 진단능의 제고, 근 근막 자침을 위한 기술 연마의 중요성 등을 이해하는, 또 다른 각도에서의 접근을 고민해 보았다. 마지막으로 근 및 근막에서 유발되는 통증 문제 가운데 심각한 질환으로 꼽히는 섬유근성통증으로 고생하는 환자가 떠오른다. 물론 섬유근통은 통각에 과도하게 반응하는 '통각과민'의 문제이므로 또 다른 계통의 문제인 만큼 별도의 탐색이 필요할 것이다. 다만 아직 충분한 접근 방법을 구성하지 못해 안따까운 마음에... 다음 기회에 정리하고자 한다.

*(보론) 이런 관점에서 진단시 복잡한 근층들 속에서 원인처를 확인하고 또 침 시술시 해당 근 및 근막을 자극하고자 한다면, 장비가 필수적일 수 있다. 예컨데 근층과 침 자극을 살필 수 있는 초음파장비 정도는 최소한 요구된다 할 것이다. 사실 서양의학에서 각종 시술 및 수술 시에 각종 장비에 의존해 시술 또는 수술 도구를 활용한다는 사실과 동의학적 접근에서 근층을 들여다보는 한편 시술시 침 운행을 살피는 것은 조금도 다르지 않은 이유를 가지고 있다. 이런 점에서 양의사들이 의료기를 자신들만의 것이라고 고집하는 것은 어처구니 없는 이야기일 뿐이다.

(*芝雲 씀)

*芝雲이의 책 소개

코로나19의 예방과 치료를 위해 중국에서 전개되었던 동의학 요법의 활약과 그 성과를 체계적으로 정리한 아래의 책을 소개합니다

https://hooclim.tistory.com/4934

책 소개 : 코로나19와 동의학 그리고 침뜸요법

코로나19를 동의학 약물과 침뜸요법으로 치료한다! 과연 가능할까? 여기 그 현장의 이야기가 있습니다. 지난해 중국에서 숨가쁘게 전개되었던 동의학에 기반한 코로나19 치료 임상과 그 효과에

hooclim.tistory.com

'동의학 이야기 > 과학적 침구' 카테고리의 다른 글

| 침술 비판 : 알아둘 만한 헛소리 (0) | 2020.07.25 |

|---|---|

| 장점막조직 및 장내미생물과 면역, 그리고 침뜸 함의 (0) | 2019.12.04 |

| '면역과 침뜸' 이야기 5 : 흉선에서 T세포의 선별과 분화 (0) | 2019.10.01 |

| '면역과 침뜸' 이야기 4 : 면역시스템의 작동기구 (0) | 2019.09.25 |

| '면역과 침뜸' 이야기 3 : 선천면역과 획득면역 (0) | 2019.09.25 |